Das Gebäude 222 Bowery auf Manhattans Lower East Side wurde 1884 fertiggestellt. Die Umgebung war damals voller billiger Kneipen, Absteigen, Obdachlosen und Prostituierten. Zuerst bezog das Young Men’s Institute (YMI) das Haus. Die Wohltätigkeitsorganisation bot jungen Männern die Gelegenheit, Fortbildungskurse zu besuchen, Sport zu treiben und anderen „charakterfördernden” Aktivitäten nachzugehen, alles in “christlicher Atmosphäre”.

Das YMI schloss 1932, und in den Jahren danach begann das Gebäude für Künstler interessant zu werden, die große, günstige Atelierräume mit viel Sonnenlicht suchten. Als einer der ersten zog der französische Maler Fernand Léger 1940 hier ein, eben wegen der niedrigen Mieten – 1998 wurde eines seiner Werke für für mehr als 70 Mio. USD verkauft.

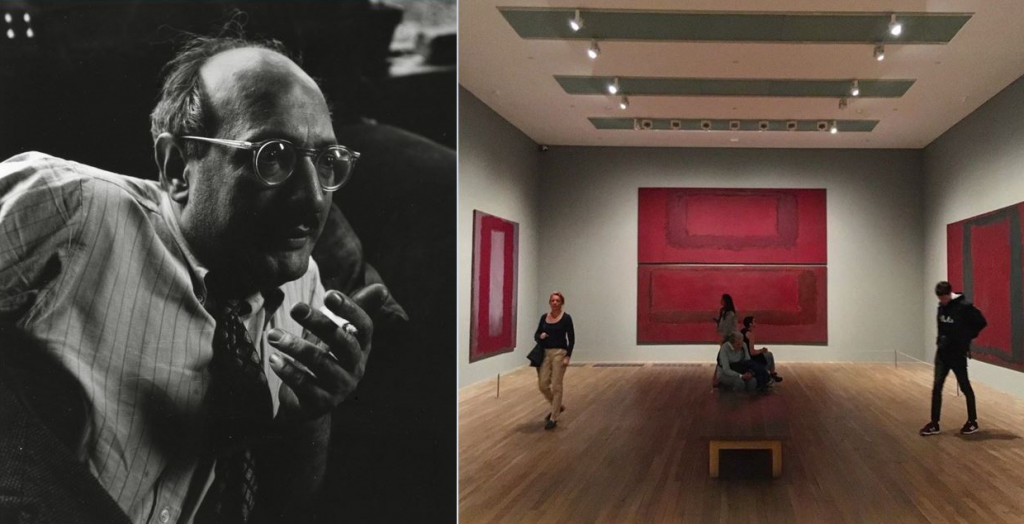

1958 eröffnete der damals bereits weltweit bekannte Maler Mark Rothko ein Studio dort, denn hier gab es in der ehemaligen Turnhalle genug Platz für seine aktuelle Auftragsarbeit – eine Serie von Wand füllenden Gemälden für das renommierte Restaurant Four Seasons. Der bahnbrechende Rothko und das konservative Four Seasons waren eine seltsame Paarung, und warum der erfolgreiche Rothko den Auftrag annahm, weiß man nicht.

Das Projekt wurde ihm auch zunehmend verhasst und er nahm sich am Ende vor, …”dass die Gemälde jedem der Geschäftsleute, die den Raum betreten, den Appetit verderben sollen“. Als er die Werke dann im Restaurant hängen sah, wurde es dem Maler zu viel. Er gab sein Honorar von 35.000 Dollar zurück und ließ die Gemälde abtransportieren. Heute hängen die Bilder dieser Serie in der Tate Gallery of Modern Art in London, der National Gallery in Washington und dem Kawamura Museum in Japan. Rothko verließ das 222 Bowery Studio 1962.

Um 1965 herum begann die schrillste und bekannteste Phase von 222 Bowery. Das Haus wurde ein Ort, wo man sich zeigte, wenn man in der Kunstwelt New Yorks etwas darstellte oder darstellen wollte. Andy Warhol veranstaltete Partys dort. Der berühmte Poet Allen Ginsberg war ein regelmäßiger Besucher der Kommune. Aufsehen erregten besonders die Events von William S. Burroughs, der als einer der größten amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gilt.

Burroughs multimediale Lesungen waren innovativ. Er nutzte Licht, Klänge oder Filme im Hintergrund. Die „New York Times“ beschrieb die Events 1965 in einem Artikel als „unwiderstehlich fesselnd und seltsam berührend“. Die Lichteffekte wurden von der „Dream Machine” des Künstlers Brion Gysin erzeugt. Die „Traummaschine“ war im Prinzip ein rotierendes Licht, von dem man sagte, dass es visuelle Halluzinationen hervorriefe, da es das Auge einer Frequenz von 8 bis 13 Blitzen in der Sekunde aussetzte.

Nicht nur die Macher, auch die Zuhörer bei Burroughs Lesungen waren oft Künstler, die schon zu den wichtigsten ihrer Generation zählten oder in den kommenden Jahren den Durchbruch schaffen sollten. Unter anderem die Fotografen Diane Arbus und Richard Avedon, die Autoren Frank O’Hara, Gregory Corso und Susan Sontag, die Maler Larry Rivers und Barnett Newman und der Bildhauer Marisol. Manche Künstler blieben gleich und wohnten zeitweise in 222 Bowery, zum Beispiel die Pop-Art-Ikone Roy Lichtenstein. Eine maßgebliche Rolle in der „Verwaltung“ des Gebäudes spielte der Tonkünstler John Giorno, in dessen Besitz 222 Bowery später überging.

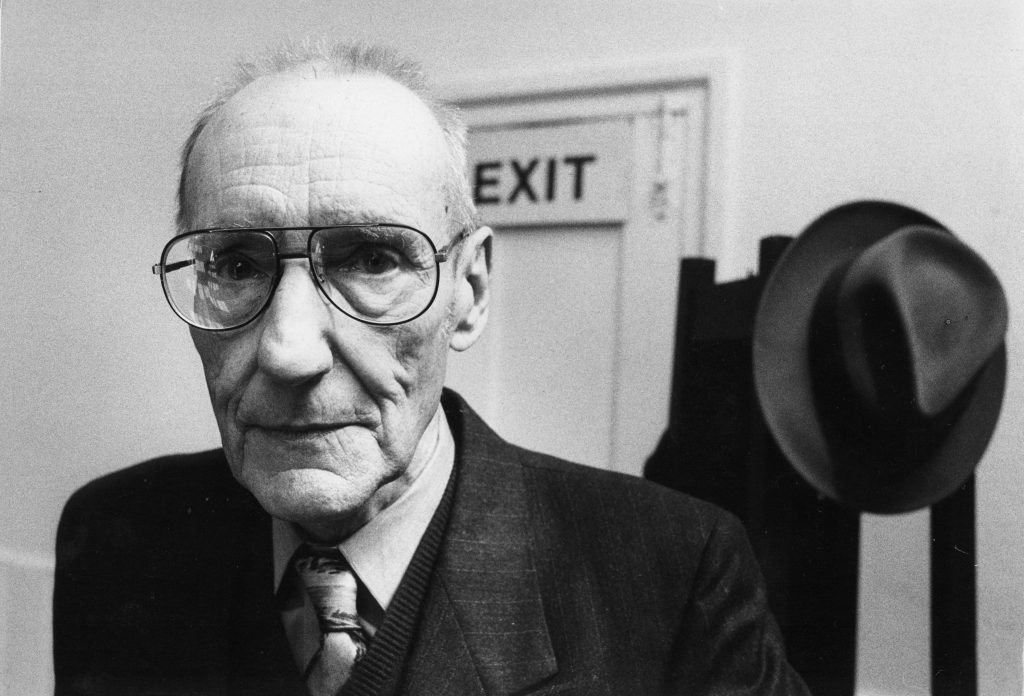

1974 zog der den Großteil seines Lebens heroinabhängige Burroughs fest in 222 Bowery ein. Seine Behausung war ein sich halb im Untergrund befindender Teil des Gebäudes, der immer noch die Umkleide- und Duschräume des YMI beherbergte. Bald sprach man nur noch vom „Bunker“, wenn es um Burroughs’ Domizil ging.

Burroughs’ schriftstellerisches Werk war oft radikal, neu und herausfordernd. Er selbst erschien aber anders. Der Mann, der seit den frühen 1950er Jahren über Drogen und Homosexualität schrieb (er war schwul), als das noch als hoch subversiv galt, war ein schüchterner, leiser, sehr privater Mensch, der sich ungemein konservativ kleidete. (Es gibt kaum Bilder, die ihn ohne Jackett oder Krawatte zeigen, meist trug er beides.) Der Autor Graham Caveney wählte nicht ohne Grund den Titel „Gentleman Junkie“ für seine Biografie von Burroughs.

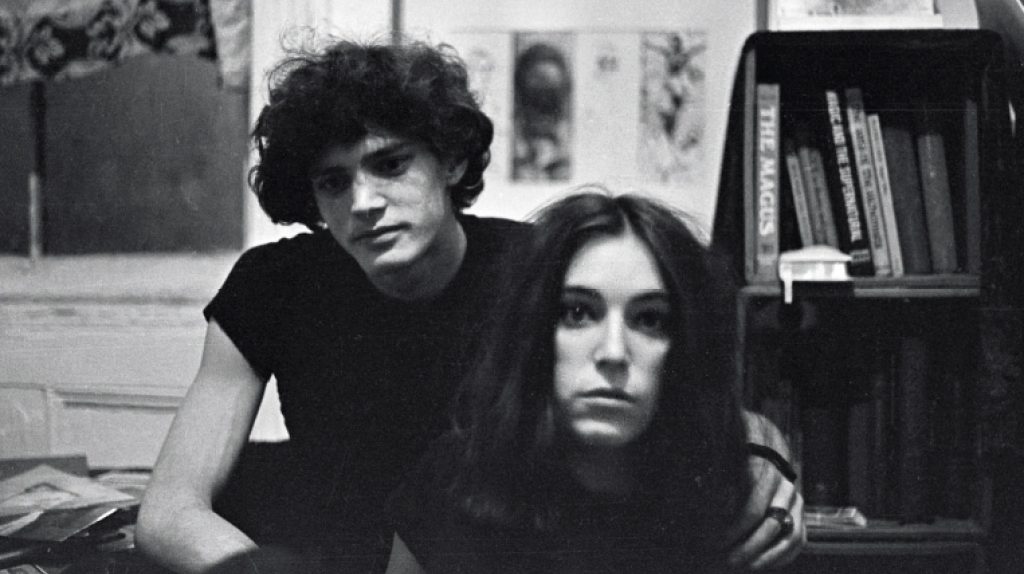

Die Musikerin und Dichterin Patti Smith, selbst eine Ikone in der New Yorker Kunstszene, lebte zu dieser Zeit im Chelsea Hotel mit dem schwulen Fotografen Robert Mapplethorpe zusammen, der auch noch zu Weltruhm gelangen sollte und 1989 an AIDS starb. (Es muss was mit der Nummer 222 sein, denn das war auch die Hausnummer des Chelsea Hotel auf der West 23rd Street.)

Smith erinnert sich in ihren 2010 erschienen Memoiren „Just Kids“ an die langen Spaziergänge zum Bunker von Burroughs. „Man konnte das Gebäude schon von Weitem an den brennenden Müllbehältern erkennen, die Obdachlose zum Kochen und Wärmen dort aufgereiht hatten.“ Smith, die zu diesem Zeitpunkt oft im Rockclub CBGB ganz in der Nähe auftrat, kannte Burroughs gut. Sie hatte ihm vor dem Chelsea Hotel schon oft ein Taxi gerufen, wenn er wieder einmal zu viel getrunken hatte. Smith reservierte Burroughs auch einen Stammtisch im CBGB, wo er damals noch unbekannte Bands wie Blondie, die Ramones oder die Talking Heads sehen konnte.

In den 1980er-Jahren stießen der Graffitikünstler Keith Haring und der Maler Jean-Michel Basquiat, die beide jung zu Ruhm kamen und jung starben, zu dieser losen Gruppe. (Mit 73 Jahren begann Burroughs übrigens auch selbst noch zu malen – Sujet seiner Bilder waren oft seine geliebten Schusswaffen.)

Burroughs selbst zog in dieser Zeit nach Kansas zurück. John Giorno hielt den „Bunker“ für die gelegentlichen Besuche des alten Schriftstellers genau so für ihn bereit, wie er ihn verlassen hatte. Burroughs’ in den 1950er-Jahren als Groschenromane veröffentlichte Werke „Naked Lunch“ und „Junkie“ wurden nun wiederentdeckt, Literaturkritiker bezeichnetet den alten Mann als einen der wichtigsten amerikanischen Autoren der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und er wurde spät im Leben zu einer Ikone der Popkultur, die auf Plattencovern und in Werbespots für Nike auftauchte. Rockstars wie Kurt Cobain zollten ihm ihre Verehrung.

In den 90er-Jahren wurde 222 Bowery in Eigentumslofts unterteilt. Das Äußere wurde jedoch im Original belassen und steht mittlerweile unter Denkmalschutz. Burroughs’ Bunker – nur unter dieser Bedingung stimmte Giorno der Umwandlung in Wohnlofts zu, – musste weiter erhalten werden. Und nun steht sie also noch 26 Jahre nach seinem Tod, die nahezu fensterlose Höhle mit Wänden voller Zielscheiben und stapelweise Büchern und vergilbten Magazinen. Zwischen abgetragenen Schuhen, einer handbestickten Steppdecke, vielen hölzernen Spazierstöcken, Windrädchen und Totenkopfkerzen steht Burroughs’ alte Schreibmaschine.